NA RUA

Como a maioria dos trans, Patrícia sofreu agressões em casa e na escola ao assumir a identidade transexual aos 16 anos (Foto: José Eduardo Cunha)

Patrícia, de 18 anos, chega ao apartamento que divide com duas amigas travestis por volta das 5 ou 6 da manhã e vai dormir. O sono é longo e se estende até as 5 da tarde. “A rua cansa muito”, afirma ela, que assumiu sua identidade transexual aos 16 anos. “A gente nunca sabe se vai voltar viva.”

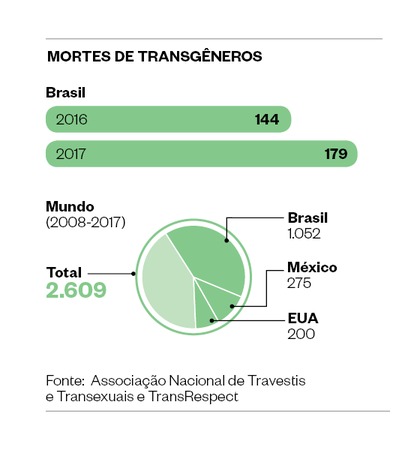

A frase não é uma impressão, é um fato. Não apenas para Patrícia, que vive no centro de São Paulo, mas para todo o grupo de travestis e mulheres transexuais brasileiras. No ano passado, o país bateu um novo recorde, com aumento de 24% no número de assassinatos transfóbicos. Foram 179 mortes, 35 a mais do que em 2016, conforme a associação nacional de travestis e transexuais. Minas Gerais, Bahia e São Paulo lideram a lista de ocorrências.

O Brasil foi responsável por 40% dos 2.600 assassinatos em todo o mundo nos últimos dez anos, de acordo com levantamento da associação europeia TransRespect em 72 países. O México, segundo colocado, teve 275 transgêneros assassinados no mesmo período. Os Estados Unidos contabilizaram pouco mais de 200 homicídios. Dois terços das pessoas transgêneros assassinadas eram profissionais do sexo.

A média de vida dessa população no Brasil é de 35 anos – menos da metade da média nacional (75 anos). “A expectativa de vida é baixa pela violência, mas não apenas. É muito comum você encontrar pessoas de 30, 40 anos que nunca passaram pelo posto de saúde da região. Elas morrem por não se tratarem”, afirma o psiquiatra Daniel Mori, que trabalha no núcleo de atendimento à população transgênero no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Nesses números, no entanto, o Brasil não está sozinho. A Argentina, país-modelo nos direitos dos transgêneros, possui a mesma expectativa de vida. Nos Estados Unidos estima-se que a expectativa de vida seja ainda menor, de 32 anos.

Sentada no degrau da esquina de uma pizzaria fechada, no cruzamento da rua Bento Freitas com a Major Sertório, Patrícia conta que nasceu em um “bairro simples” de Natal (RN). Não sabe precisar se o pai – morto “quando tinha um ou dois anos” – vivia com a família. A mãe era “mulher da vida” que se cansou desse trabalho e se casou novamente – com um pedreiro. Para não voltar à prostituição, trabalhava como empregada doméstica e aceitava os maus-tratos do segundo marido, que a colocava contra a filha mais velha.

Sua história é a de muitos. Ainda menino, “mas bem feminina”, era agredida pela mãe – segundo diz, instigada pelo padrasto. Obrigada a trabalhar como servente de pedreiro, Patrícia teve de deixar a escola, onde sofria bullying e foi agredida por um garoto. “Por motivos de ele não gostar de gay.”

Aos 16 anos, passou a adotar visual e identidade femininos e a se prostituir, tornando-se parte dos 95% de transgêneros que vendem o corpo na rua.

Embora o acesso à saúde ainda seja desigual entre a população trans, o SUS, desde 2008, oferece cirurgias de redesignação sexual para transgêneros, com acompanhamento psicológico. Até o ano passado, haviam sido realizados 400 procedimentos cirúrgicos, incluindo operações de mudança de sexo. Em 2013, tornou-se possível ser atendido pelo SUS com o nome social (e não o de registro). Neste ano, uma portaria do Ministério da Educação autorizou os transgêneros a utilizar o nome social nos registros escolares da educação básica. Empresas como a Dow Brasil, de produtos químicos e tecnologia, e a rede de hipermercados Carrefour adotaram políticas para aumentar o número de funcionários transgêneros.

FUTURO

“Eu estou acomodada com essa vida que eu vivo” (Foto: José Eduardo Cunha)

Como a maioria dos trans, Patrícia sofreu agressões em casa e na escola ao assumir a identidade transexual aos 16 anos (Foto: José Eduardo Cunha)

Patrícia, de 18 anos, chega ao apartamento que divide com duas amigas travestis por volta das 5 ou 6 da manhã e vai dormir. O sono é longo e se estende até as 5 da tarde. “A rua cansa muito”, afirma ela, que assumiu sua identidade transexual aos 16 anos. “A gente nunca sabe se vai voltar viva.”

A frase não é uma impressão, é um fato. Não apenas para Patrícia, que vive no centro de São Paulo, mas para todo o grupo de travestis e mulheres transexuais brasileiras. No ano passado, o país bateu um novo recorde, com aumento de 24% no número de assassinatos transfóbicos. Foram 179 mortes, 35 a mais do que em 2016, conforme a associação nacional de travestis e transexuais. Minas Gerais, Bahia e São Paulo lideram a lista de ocorrências.

>> O papel do SUS em ajudar cidadãos transexuais a renascer

O Brasil foi responsável por 40% dos 2.600 assassinatos em todo o mundo nos últimos dez anos, de acordo com levantamento da associação europeia TransRespect em 72 países. O México, segundo colocado, teve 275 transgêneros assassinados no mesmo período. Os Estados Unidos contabilizaram pouco mais de 200 homicídios. Dois terços das pessoas transgêneros assassinadas eram profissionais do sexo.

A média de vida dessa população no Brasil é de 35 anos – menos da metade da média nacional (75 anos). “A expectativa de vida é baixa pela violência, mas não apenas. É muito comum você encontrar pessoas de 30, 40 anos que nunca passaram pelo posto de saúde da região. Elas morrem por não se tratarem”, afirma o psiquiatra Daniel Mori, que trabalha no núcleo de atendimento à população transgênero no Hospital das Clínicas de São Paulo.

Nesses números, no entanto, o Brasil não está sozinho. A Argentina, país-modelo nos direitos dos transgêneros, possui a mesma expectativa de vida. Nos Estados Unidos estima-se que a expectativa de vida seja ainda menor, de 32 anos.

Sentada no degrau da esquina de uma pizzaria fechada, no cruzamento da rua Bento Freitas com a Major Sertório, Patrícia conta que nasceu em um “bairro simples” de Natal (RN). Não sabe precisar se o pai – morto “quando tinha um ou dois anos” – vivia com a família. A mãe era “mulher da vida” que se cansou desse trabalho e se casou novamente – com um pedreiro. Para não voltar à prostituição, trabalhava como empregada doméstica e aceitava os maus-tratos do segundo marido, que a colocava contra a filha mais velha.

Sua história é a de muitos. Ainda menino, “mas bem feminina”, era agredida pela mãe – segundo diz, instigada pelo padrasto. Obrigada a trabalhar como servente de pedreiro, Patrícia teve de deixar a escola, onde sofria bullying e foi agredida por um garoto. “Por motivos de ele não gostar de gay.”

>> "Sofro discriminação diariamente", diz a top transexual Lea T

Aos 16 anos, passou a adotar visual e identidade femininos e a se prostituir, tornando-se parte dos 95% de transgêneros que vendem o corpo na rua.

Embora o acesso à saúde ainda seja desigual entre a população trans, o SUS, desde 2008, oferece cirurgias de redesignação sexual para transgêneros, com acompanhamento psicológico. Até o ano passado, haviam sido realizados 400 procedimentos cirúrgicos, incluindo operações de mudança de sexo. Em 2013, tornou-se possível ser atendido pelo SUS com o nome social (e não o de registro). Neste ano, uma portaria do Ministério da Educação autorizou os transgêneros a utilizar o nome social nos registros escolares da educação básica. Empresas como a Dow Brasil, de produtos químicos e tecnologia, e a rede de hipermercados Carrefour adotaram políticas para aumentar o número de funcionários transgêneros.

Segundo Renata Peron, assistente social e presidente da Associação Cais, de apoio a travestis e transexuais, “os avanços não são concretos porque são paliativos. O uso do nome social no registro de identidade é um paliativo. Se o juiz for conservador, você não consegue a mudança. Você não tem dignidade nem para usar seu nome”.

Além dos altos índices de permanência na prostituição, 60% da população transgênero sofre de algum tipo de depressão e tem uma propensão 50% maior a se contaminar com o HIV, segundo a revista médica inglesa The Lancet. De acordo com o Williams Institute, dos Estados Unidos, o índice de suicídio nessa população é de 40%.

Patrícia não se considera parte desses índices. Conta que a mãe a aceitou como travesti. No entanto, três meses antes de ela morrer, cansada dos maus-tratos e agressões, Patrícia fugiu de casa e foi viver com uma amiga, que conseguiu sua guarda provisória no Conselho Tutelar. Oito dias depois da fuga, a mãe teve um primeiro AVC, o que a fez voltar para casa.

A mãe morreu na UTI após um segundo AVC. “Minha única opção era me jogar no mundo.” Veio para São Paulo “só com a beleza”, sabendo “que farra dá dinheiro”. Patrícia cultiva planos. Acha que poderia apresentar o programa da Fátima Bernardes ou ser dançarina do Faustão. “Fora isso não sei... trabalhar num shopping... Adoro roupa, adoro sapatos. As clientes iam amar.”

Ela, no entanto, afirma nunca ter buscado uma vaga em uma loja de roupa. “Eu estou acomodada com essa vida que eu vivo. Em todo canto existe preconceito. Em São Paulo, não. É a cidade ideal para mim.”

Seu encanto pela cidade se desfaz quando o assunto é a vida amorosa. “Já escutou aquela música ‘Não existe amor em SP’? Você não acha que é a realidade de São Paulo?”

Por volta das 23h30, na esquina da Bento Freitas com a Epitácio Pessoa, um garoto negro, magro, baixo, de camisa polo azul-marinho e uma corrente, aproxima-se de Patrícia. Os dois conversam demonstrando alguma intimidade. Patrícia atravessa a rua e encerra o assunto. “Tenho de trabalhar.”

Comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.